|

望まれたのは破壊と殺戮、その二つだった。それ以外の何も、彼等は願おうとしなかった。

だから、その二つだけが目覚めてからの〈彼〉の存在理由となった。在るもの全てを破壊する事、生ける者全てに死を与える事。他に〈彼〉がその世界へ存在する理由はなかった。

破壊すればする程、大量の殺戮を行なえば行なう程に、〈彼〉へそれを願った者達は喜んだ。称賛し感謝した。

褒められ感謝の念を向けられれば、誰であれそう悪い気はしない。〈彼〉も、そうだった。故に〈彼〉はますます張り切って破壊と殺戮に精を出した。それができるだけの力を〈彼〉という存在は持っていた。

それらを行う中で、楽しいと感じる気持ちも〈彼〉は知った。力を揮って地面を覆い尽くした建物の列を破壊し吹き飛ばす時は何とも言えぬ爽快感を、生きているものの体を切断し命を奪う時は血の流れる様や苦悶の声に興奮を味わい、愉悦を感じた。この頃までは〈彼〉を呼び出した者達の目的と〈彼〉の存在理由は、完全に一致していたのである。

状況が一変したのは、目覚めて半年余りが過ぎた頃であろうか。破壊と殺戮を〈彼〉に望んだ者達は、突然、もういいと告げた。もう破壊も殺戮も必要ないと。

「昨日、敵側が全面降伏勧告の受け入れを正式に表明した。我々は、敵に勝利したのだ。この世界の支配権は、今や我々のものとなった」

故に、これ以上世界を破壊されては困る。社会が成り立たなくなってしまう。殺戮もしてはいけない。非支配階級が減りすぎては、支配する側の旨味がない。そう、彼等は主張した。

それでは、自分の存在理由はどうなるのだ? と〈彼〉は問う。目覚めてから望まれたのは破壊と殺戮のみ。他の何も自分は知らない。知らない事はできない。ならばこの先、どうしろと言うのか?

どうもしなくていいのだ、と彼等は言った。破壊や殺戮の必要はなくなったのだから。もう我々はそうした事を望んでいない。何もせず留まるのが嫌だと言うのなら、元いた場所へ戻ってくれればそれで良いのだと、飾りたてた言葉は告げていた。

その事実に〈彼〉は激怒した。怒りという感情を、この時初めて〈彼〉は持った。器まで用意して勝手に自分を呼び出し、目覚めさせておいて今更戻れと? 破壊してくれ、敵を殺してくれと願い望んでおきながら、必要がなくなったからとっとと消えろとは何という言い草か。何故自分が貴様等の、そんな理屈に従わねばならない?

その時から、破壊と殺戮はそれを願って〈彼〉を目覚めさせた側へと向けられた。激しい怒りを伴っているだけに、今度のそれは以前と比較にならぬ程凄まじかった。

呼び出した側の彼等は〈彼〉を制御できると考えていた。自分達の意志で呼び出した存在なのだから、自分達の意志で元の居場所へ還す事ができるはず、と。

しかし、それは単なる希望的観測でしかなかった。見当違いも甚だしかったと、思い上がりであったと気付いた時には、既にもう手遅れだった。

死せる者達の嘆きや、恨みの思念を吸い上げ〈彼〉は更に力を増し膨張していく。際限なく膨張し続ける力に器はやがて耐え切れなくなり、その肉体は弾け飛んだ。それでもなお、〈彼〉の破壊や殺戮は止まらなかった。

ただ、肉体があった頃と違って、爽快感のある破壊や相手の血を流す形での殺戮はできなくなった。

それは〈彼〉にしてみればひどく物足りなかったが、入った途端壊れるとわかっている脆弱な器にわざわざ侵入する気にもなれなかった。仕方なく〈彼〉は新たな肉体を持たぬまま活動を続け、世界を死の色に染め変えていく。

極彩色の霧と化した〈彼〉は、怒りの念を周囲に撒き散らし、拡散しては建造物や生命体を乾いた砂へと変える。〈彼〉を呼び込み目覚めさせた世界は、いつしか微生物すらも残っていない生命なき砂漠に変貌した。

そして〈彼〉は、その時点で破壊すべき対象も殺すべき相手も失い、目的なく彷徨うだけの存在へと身を堕とした。界の重なりによってできた裂け目から、生命溢れる別世界を垣間見る事になる日まで、止まらない破壊と殺戮の衝動を抱えながら、ただあてどなく彷徨い続けたのである。

『ガーラム』

今は人間界にいるのだからと、鮮血色の髪を目立たぬよう茶色に染めた妖魔が、名前を呼ぶ。

あの日裂け目から覘いた世界に移動し、妖魔界の王によって側近の妖魔の魂に封じられてからどれ程の年月が過ぎたのか。長い時を経て新たに器とした肉体の主は、〈彼〉が侵入しても壊れず、自我を失う事もなかった。

のみならず、個人を特定する名前を〈彼〉に与え、その名で呼びかけたのである。

最初は、内側から破壊するつもりで飛び込んだ体だった。しかし、侵入した直後にその肉体が自分を受け入れても壊れない能力を有している事に気付き、魂を喰らって乗っ取ろうと〈彼〉は方針を転換した。

けれど、喰らうつもりで捕らえた魂は何故か二つあり、しかもそれぞれに独立した記憶を内に持っていた。同じ肉体にありながら、どうした事か同じ魂ではなかった。

更に味見して知った記憶の、一部の内容が〈彼〉に相手を簡単に殺してしまう事を勿体無いと思わせた。

どちらの魂にも、一つだけ重なる記憶があったのである。妖魔の王の力によるものとはいえ、自分を魂に封じずっと抑え込んでいた男が、特に気に入って嬲っていた存在。侵入した相手の体の内にあった二つの魂は二つとも、同様の記憶を抱えていた。

奴と同じ事をしたら、自分も楽しいだろうか。楽しいと感じるだろうか?

試してみたい、と〈彼〉は思った。そして意識を取り戻した相手が一人になるや、即実行に移してみた。その行為は、想像していたより愉しかった。相手の見せる嫌悪や恐怖、拒絶の反応が、ひどく面白く感じられた。

楽しめるから殺さない。こいつの体で遊ぶのは面白いから簡単には壊さない。死なないよう、己が守る。

そう勝手に決めて〈彼〉は、不運な妖魔と器を共にする。かつて自分を蜘蛛使いなる妖魔の魂に閉じこめた王が、新たにかけた封じの術も気にせずに。

器とした相手から、完全に分離独立できぬ身になった事は、たまに不自由と感じる時もあるが、我慢できない程ではない。

器が死ねば、分離できない己もその影響を受け、引きずられた形で死ぬ。それも、大した問題ではなかった。そもそも生に対する執着心や死に対する恐怖心など、元より〈彼〉は持っていなかったのだから。ただ、他者の都合で運命を左右されたり、生死を決められたりする事が不快なだけだったのである。

新しい器の妖魔は、自分の死が〈彼〉の消滅に直結する事実を知らない事もあって、死に急ごうとはしなかった。何故ならその妖魔にとっても、器としている肉体は自身の物でなく、借り物だったのである。

借り物の体を勝手に殺す訳にはいかない。不運な妖魔はそう考えて〈彼〉との共生に甘んじ、その遊びに耐え続けた。しばしば死を望み、もう勘弁してくれと叫びながら、それでも命を絶とうとはせず耐えていた。

それは〈彼〉にしてみれば、何とも不思議でならない行動だった。が、そういう性格なのだろうとこれまでは納得してきた。しかし、いずれは本来の持ち主に返すつもりの体であるが故に壊してはならない、殺してはいけないと耐えてきたのなら、器の持ち主の死を知った場合どうなるのだろうと〈彼〉は思う。

何の嫌味か蜘蛛使いと寸分違わぬ姿で現われた王の分身は、レアールの魂が消滅したと告げた。けれど言葉を受けとめるべき当の相手は、その時意識がまるでなかった。死んでいるとしか思えない人間を蘇生させようと己の生命力を引き出した後、声すらまともに発せられぬ疲労困憊状態で手荒く嬲られたのだからそれも当然である。

自分を無視してあのハンターにかまけたのが悪い、と思いながらも〈彼〉は不安気に相手の様子を窺う。そうした不安を感じてしまう程に、気を失ったルーディックの顔色は悪く、苦悶に歪んだ表情は肉体が受けた苦痛の凄まじさを物語っていた。

伝えるも伝えないもそちらの自由だと、王の分身は言う。〈彼〉の迷いを見透かした上で。目の前の光景が見えていて、告げるべき相手の意識がないのも承知しながら、レアールの死を口にしたのだ。

こいつだけはわからない、と〈彼〉は密かに舌打ちする。その気になれば己を消滅させる事も可能な力を持ちながら、それをしない奇妙な存在。自分の部下の苦悩を、屈辱を知りながら助けもせず傍観している陰険大魔王。

無茶な命令に従わせる為に人質として奪った魂を死なせながら、その責任も感じず平然と告げて悪びれもしない相手の精神構造は、魔物と呼ばれる自分ですら貴様はまともじゃない、と糾弾したくなる程であった。

蜘蛛使いの姿を模した王の分身は、異界の魔物に冷たく睨まれ苦笑しながら退散した。残された〈彼〉は複雑な思いで腕の中の相手を見おろす。果たしてレアールの死を伝えるべきか否か? 迷いは、それなりに深かった。

* * *

人間界にいるルーディックにレアールの死を伝えようと分身を動かした王の本体は、取り合えず妖魔界の方に存在した。ただし彼が本来いるべき王宮ではなく、どういう訳か辺境の荒野に。

妖魔はおろか、妖獣の姿すら見えない荒涼とした地で、王は待っていた。例の異空間から弾き出された蜘蛛使いの体が、ここへ運ばれてくるのを。しかし、異空間の消滅と同時に現われるはずの相手は、なかなかその姿を見せようとはしなかった。

王は、軽い苛立ちと疑問を感じ、首を傾げる。転移は、消滅と同時に行なわれたはずだった。にも関わらず、未だ蜘蛛使いはここに出現しない。手筈に抜かりはなかった。自分が術に失敗するなど、万に一つもない。だが、それでは何故蜘蛛使いは姿を見せないのだろう。

(まさか)

思い浮かんだ可能性を、慌てては王は否定する。それこそまさかだった。あの蜘蛛使いがそんな真似をする訳はない。レアールを一人で死なせまいと自ら命を絶つ、……なんて事は、これまで観察してきた彼の行動形態を思えば、まずありえない話だった。

(いや、しかし……本当にありえないのか?)

妖魔の間で禁忌とされている、同族の心臓を喰らうという手段を取ってまで寿命と能力をのばし、ケアスの姿を保ったままレアールの側にいたいと願った蜘蛛使いである。

その相手が目の前で死のうとしている時に、いくら遮断された状態に置かれたとはいえ黙って見ていられるものだろうか? 何もせず、傍観していられるだろうか?

(仮にこれが私だったら、どうする?)

この仮定は、いささか無理があった。妖魔界の王は、そんな立場に置かれた事が一度もない。それ以前に、共に生き、共に死にたいと思える存在を持った事がないのである。故に、悩んだところで答えは出なかった。

「それにしても……遅すぎるな」

王宮を半壊させた罪により一旦追放処分とした側近が、その帰還にあたり王たる自分を荒野で待たせるというのは問題がある。そう、王は考える。

むろん、異空間から脱出させた蜘蛛使いの移動場所として王宮でなく荒野を選んだのは王自身であり、蜘蛛使いの方ではそんな事は知らぬのだが、そうした事実は彼の頭から完全に抜け落ちていた。待たされ続けている事に対する苛立ちと、漠然とした不安。それが今、王を心を支配している全てだった。

そして、いいかげんこの状況に彼が我慢ならなくなった頃、別な空間からの妖魔の移動を示す、陽炎のごとき揺らぎが空中に起こった。

「来たか」

ほっとして、王は呟く。我知らず、口元に笑みが浮かんでいた。相手が大切に思っていた存在を、魂のみとは言え目の前で死なせた以上、笑っている場合ではなかったが、それでも王は笑顔になっていた。ようやく現われた蜘蛛使いの無事な姿を眼にし、もしもの可能性は回避されたのだと安堵して。

けれど、長らく閉じこめられていた異空間から弾き出され、妖魔界に戻ってきた亜麻色の髪の妖魔は、主である王へ一瞥たりとも視線を向けようとはしなかった。乾いて砂埃の立つ地面に着地するや、じっと己の両手を睨んんだまま微動だにしない。その眼は激した感情に吊り上がり、唇は血の気を失っていた。

「蜘蛛使い」

一向に身動きせぬ相手へ業を煮やし、王は近づいて呼びかける。それでも、蜘蛛使いの視線は彼には向けられなかった。ただ、その声をきっかけとして開いていた手を閉じ、きつく握り締めただけで。

「蜘蛛使い」

軽い苛立ちに捉われながら、王は再度声をかける。このように部下から無視されるというのは、王にしてみればはなはだ不本意であった。絶対激昂して怒りをぶつけてくるだろうと思ったからこそ、連れ戻す移動場所にここを選んだのである。下手に王宮へ召喚したら、今度は半壊で済まない恐れがあった為に。

だのに、亜麻色の髪の妖魔は自分に視線すら向けようとしないのだ。

こういうのは我慢がならない、と王は更に相手へ近づく。と、無言で立ち尽くしていた蜘蛛使いは、不意に両手を空へ突き上げ、声を放った。

「蜘蛛使い?」

皮膚を裂くような突風が吹いた。いや、それはすぐに突風とは呼べなくなった。荒野に根付いた植物さえ根こそぎ引き抜く暴風が、次から次へと吹き付け体を翻弄する。王はただちに防御壁を体の周囲に巡らせ、己の身を風による攻撃から守った。その間に、暴風は巨大な竜巻へと成長し、大地を抉りながら地形を変えていく。

(迎える場所を王宮にしなかったのは、やはり正解だったか。それにしても、感情が暴走すると破壊に走る奴だな。蜘蛛使いは)

次々に増えていく竜巻の数と、破壊され刻々と変化する大地の様を眺めながら、やれやれと王は苦笑する。

風を使った攻撃を得意とするケアスの体を器としているから、感情が激した時に起こすのは突風や竜巻なのだろう。被害がこの荒野のみに限定されるなら、好きなだけ暴れさせておこうと王は考える。この程度で蜘蛛使いの怒りが収まるなら、正直なところありがたい話だった。

とにかく王としては、一刻も早くこの側近を以前のように身近において、暇つぶしをしたかったのである。台詞に嫌味を含ませるのも、わざと逆らう態度を取るのも、妖魔界内に問題を引き起こす困った行動も、長すぎる生故の退屈に悩む王にとっては、程良い刺激剤だった。

常に刺激を与えてくれる、自分を退屈させない相手、という点ではルーディックも同様だったが、やはり蜘蛛使いには劣る。それにルーディックは、自分が命じた任務で人間界に赴いているし、当分は戻れないだろう。

一方蜘蛛使いが相手なら、正式に任務を命じた訳ではないし、追放処分を取り消した事にして連れ戻すのは簡単である。王は、そう計算していた。主の言動に振り回された側が持つ感情のしこりなど、彼の算段には少しも含まれていなかった。

地平の彼方まで破壊し尽くした後、竜巻は発生した時と同じく唐突に消滅した。すっかり地形の変わった荒野に王は降り立ち、蜘蛛使いの肩に手をかける。

「気が済んだなら、そろそろ戻らぬか。蜘蛛使い」

「………?」

亜麻色の巻毛を乱した妖魔は、何を言われたのかわからない、といった表情を一瞬浮かべ、それから興味をなくしたように視線を大地へ向けた。

「追放処分は撤回する。側近としてこの界に留まれ」

王の言葉に、蜘蛛使いは反応を示さない。

「聞いているのか? レアールの件は確かにすまなかったと私も思っているが、あれはレアール自身が望んだ事だ。当事者が死にたいと言う以上、周りがいくら止めたところで無駄だろう」

「……わかっていますとも、王」

かすれた声で、蜘蛛使いはぼそりと言葉を返す。

「あれに死なないでほしいと願うのは、余計なお世話で無駄な努力です。いえ、時期を逸した努力と言うべきでしょうか。……伝えるのが遅すぎました、私は」

苦笑し、肩にかかった王の手を払うと、蜘蛛使いは地を蹴って宙に浮かぶ。

「あそこまで絶望させておきながら、自分の都合で生きろと責め、あれを引き止めようとしたのは罪ですね。そのせいで足まで切断させてしまいましたから」

「足を切断?」

更に高く浮上した側近を追って、王も空中へと浮かび上がる。蜘蛛使いは、一頻り苦笑すると己が破壊した荒野に眼差しを向け、唇を噛んだ。

「王」

ややあって、彼は呟く。

「私の追放処分は、永久に解除してくれなくて結構です。どうぞ心おきなく代わりの側近を任命して下さい。その方がうるさい同僚連中も納得しますしね」

「蜘蛛使い?」

いきなり何を言いだすのかと、王は驚き相手の正面に回り込む。蜘蛛使いは、笑っていた。引き攣ったように顔を歪め、笑っていた。

「必要ないでしょう? 私の魂は既に、あの異界の魔物を封じる器ではなくなったのですから。どうせ貴方にとって側近など、取り換えのきく道具程度の価値しかない事ですし。例の異空間で話してくれた内容や、私に出した条件を思い出した限りでは、そう見なされてるとしか思えませんね」

ならばもう好きにさせて下さい、と蜘蛛使いは言う。いいかげん解放してくれても良いでしょう、と。

「……私には、レアールとルーディックのどちらか一人を選ぶ事はできませんでした。だから、ここへ戻る訳にはいきません」

「蜘蛛使い、その件についてはもう……」

「レアールが自らの意志で消滅したから無効、ですか? 残念ながら、私にとってはまだ有効ですよ、王。選ぶ相手がようやく決まりましたので、これで失礼します。時間が惜しい事ですし」

蜘蛛使いはニッと唇の端を上げ、軽く手を振るや姿を消した。追う事を躊躇した王は、破壊された荒野に一人留まり、額にかかった髪を掻き上げる。

「今更選ぶ相手を決めただと……?」

それが何を意味するのか、王には理解できなかった。

「アンシェル! お外は駄目よ。今はお昼寝している時間でしょ?」

寝台から抜け出し、窓枠を乗り越えて庭の芝生の上に足を踏み入れた幼児は、背後からかかった母親の声に身を竦ませ、見つかっちゃったという表情で首を斜め後方に向ける。途端、子供特有の頭の重さにバランスを崩し、ころんと引っ繰り返った。

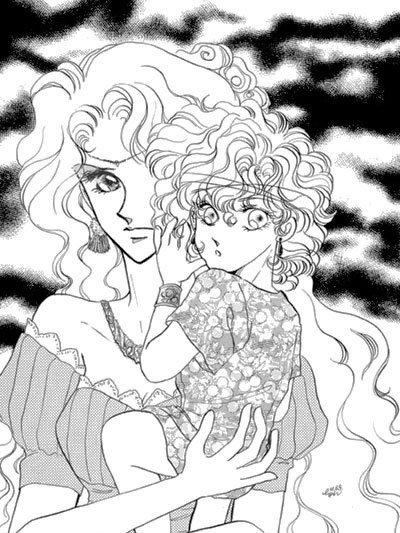

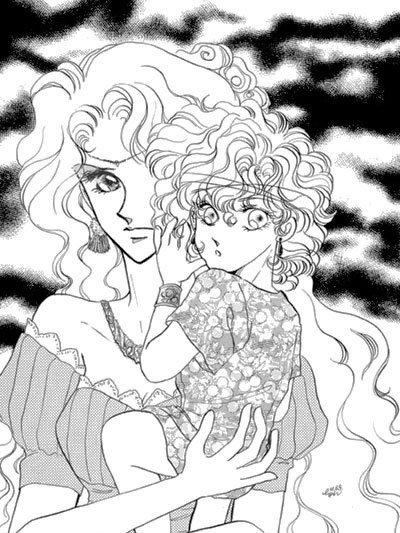

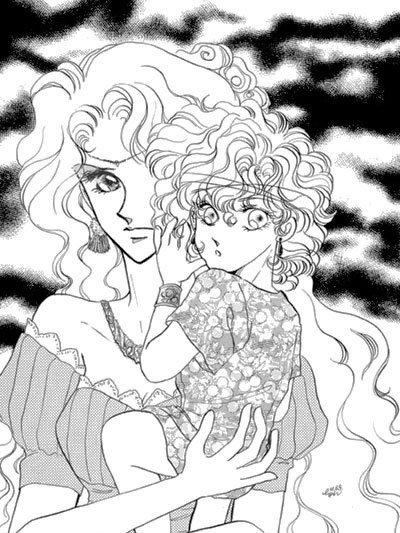

上体を起こした幼児は、母親が見てる前での己の失態に赤面し、癇癪を起こして髪に付いた草や葉を乱暴に振り払う。窓から身を乗り出したマーシアは、己の息子のその様子に先程まで頬を濡らしていた涙をこすり、笑みを漏らした。仕草といい表情といい、どこまでも昔のケアスそっくりな子ね、と。

実際、蜘蛛使いからアンシェルという名前を与えられた我が子は、幼い頃のケアスに良く似ていた。髪の色がマーシアと同じラベンダーである点を除けば、巻毛も紫の瞳も顔立ちも、どう見てもケアスの雛型である。

おかげで妖魔界の誰も、それがマーシア一人で作った子であるとは考えなかった。皆が皆、蜘蛛使いのケアスと彼女の間にできた子供であると思い込み、両者が同意の上でなした子と信じて疑わなかったのである。赤子が生まれたと知ってわざわざ訪ねてきたエルーラなどは、ひとめその顔を見るなり敗北宣言とも取れる表情を浮かべ、言葉もなく退出した程だった。

(でも、できれば性格の方は昔のケアスと似ないでくれたら嬉しいわ。ケアスの事は好きだったけど、それとこれとは話が別よ。だってケアスの性格は、やっぱり問題大ありだもの。なにしろ一番好きな相手は徹底的に苛めなきゃ気が済まない性分だったし、血を見るのも大好きでしょ。幸い私は二番目に好きな相手だから被害にあわず済んだけど、これは絶対問題だわ。将来他者との関わりを持つ上で、著しく支障をきたす要因となるに違いないもの)

我が子を抱き上げ邸内に戻ると、つい親心でそうした事を思うマーシアだったが、その気配を感じた瞬間、表情は母親から側近のものへと一変した。

「何か御用ですの、王」

子供部屋の寝室に現われた王は、目の前のほのぼのした光景と、かなり隔たりがある冷たい声に苦笑し、肩を竦める。別に襲いに来た訳ではないのだか、と。

「先刻、蜘蛛使いがここに来なかったか?」

消えた相手の気配を辿ってきたら、この邸へ着いたのだと王は説明する。マーシアは不機嫌そうに眉を顰め、それでも一応質問には答えた。来ましたわ、と。

「あちらの界から戻ったら、この子を抱っこして下さる約束でしたもの。ですが、追放処分はまだ解けた訳ではないのでしょう? 迷惑をかけたらまずいと、すぐ出ていってしまいましたわ」

王は舌打ちし、首を振って呟いた。追放処分はもう取り消しているし、蜘蛛使い自身にもそれは伝えてあるのだと。

「他に、何か言ってはいなかったか?」

マーシアは、息子を守るようにきつく抱きしめなおすと、小さく溜め息をついた。

「その質問には答えられませんわ、王。話題に上った内容は、私と彼との極めて個人的な問題でしたもの。そこまで貴方に話す義務など、ないと思います」

「貴女は一応、私の部下なはずだが……」

「あら、お望みなら私はいつでも側近の地位を返上しましてよ。前からそうお伝えしていますのに、またお忘れですのね」

「マーシア」

王は苦い顔になって唇を噛む。その表情から、常日頃の余裕は感じられなかった。

「私は、蜘蛛使いの行方を知りたいのだ」

「彼の方では、知られたくないようですわ」

マーシアの応えは、取りつく島もない程素っ気なかった。王は苛立ちを隠し切れなくなり、叫ぶ。

「行方を知りたいのは、あれを心配しての事だ! 貴女は、蜘蛛使いが自害しても構わぬのか?」

「それが彼の望みなら、私が口出しする事ではありませんでしょう?」

「マーシアっ!」

「私は、自分の立場をわきまえておりますのよ。側近の中では親しい方の同僚で、更に彼が現在器として使っている肉体の持ち主の昔馴染みな女性だから、他の者より大事にされているのだと理解していますもの。でも私は彼の妻ではなく、恋の対象でもありません。尤も、だからと言って平気で見送ったとは思わないで下さいな。私、彼を嫌ってはおりませんから。嫌いな殿方の邸であれば、押しかけたあげく居座ったりしませんわ。好きでもない相手と同じ空気なぞ、吸いたくはございませんもの」

それと同様の理由で、とマーシアは断りを入れる。

「……貴方と同じ部屋に居たくはないのです。どうかお帰り下さいませ、王」

何を意味するのか、疑いようもない直接的な台詞、であった。同じ空気を吸いたくない程嫌いです、とマーシアは王に公言したのである。

怒りに青ざめ拳を握り締めた王は、次いで気を落ち着かせようと深呼吸した。たとえ暴言を面と向かって吐かれたにせよ、女性相手に手を上げるのは王の流儀に反している。しかし怒りの爆発を抑える為の深呼吸が、一度や二度では済まなかったのも事実であった。今しがたマーシアが口にした言葉は、それ程までに王を傷つけていたのである。

「……承知した。今日のところはこれで失礼するとしよう。だが……、そんなにも貴女から嫌われていたとは今日まで知らなかったな。残念だ」

呟いて顔を上げた王は、ギョッとして眼を見張る。幼い息子を抱きしめたまま立ち尽くしていたマーシアの頬を、涙がいく筋も伝っていた。

「……私も、こんな風に誰かを嫌わねばならぬ日が来るなどとは、先程まで考えてもみませんでしたわ……」

「マーシア……?」

マーシアは唇を噛み、キッと王を見据える。

「先程おっしゃいましたわね、蜘蛛使いが自害しても構わぬのかと。彼は、そのつもりでいましたわ。ええ、死ぬ気でおりました。だからここへ立ち寄ったのです。邸の管理と、残された半魔達の今後を私へ託す為に」

原因は貴方にありますわ、とマーシアは言う。王のしでかした事が蜘蛛使いをその様な行動に走らせ、王の言葉がこうした結論へ相手を導いたのだと。

「私には、彼を止める力がないのです。止められたはずの唯一の存在は、……もうこの世におりませんわ」

「……そうか」

そういう事なのだな、と王は呟き、その場から姿を消す。さすがに、これ以上マーシアを責める気にはなれなかった。これ以上、その泣き顔を見ている気にもなれなかった。妖魔界の王は、おそらくこの時初めて、後悔による胸の痛みを知覚したのである。

「……ひどいわね……」

王が消えた部屋で、我が子を抱きしめマーシアは呟く。実際、ひどい話だった。傷つける目的であのような暴言を吐き、そして相手が間違いなく傷ついたとわかって安堵している。

そう、安堵しているのだ。妖魔界の王が、傷つく神経を持ち合わせていたと知って。

言葉一つで傷つくくらい、己に好意を向けていたのだと知って、それでも攻撃できない事実を確認して、嬉しく思ったのである。自分もまた、傷ついていたが故に。

これまで生きてきた中で自信の拠り所としていた己の魅力、妖力の高さ、少女めいた外見の愛らしさ、醸し出す雰囲気、小鳥のような声。その全てが蜘蛛使いにとっては、何の意味もなさないと知らされた後だったから。簡単に切り捨ててさよならできる、そんな存在でしかなかったと思い知らされた後だったから。

「私……、もしかしなくても最低な妖魔かもしれないわね。貴方はどう思ってるの? アンシェル。自分の都合でケアスそっくりに貴方を造り、この世界へ生み出した愚かな女を許してくれるかしら」

質問された幼児は首を傾げ、手を伸ばして母親の濡れた頬をなでなでする。マーシアは涙を浮かべたまま、唇の端を上げた。

「それは気にするなって事? ……いい子ね」

貴方は側にいてちょうだいね、とマーシアは小さな息子の髪を撫でつつ囁く。せめて私が、一人で暮らすのも悪くない、そう思えるようになる時までは。そうでなければ辛いから。置き去りにされながら生きるのは、生きていくのは辛いから……。

自分を置き去りにしていった愛しい者達。大好きだった教育係のラディーヌ。そのラディーヌと似た雰囲気を持っていた、優しいロシェール。喧嘩もしたけれど、一生共に歩むのだと信じていた幼馴染みのケアス。

今は誰も、傍にいなかった。そして過去には戻れない。だから子供が必要だったのだ。こうして置き去りにされるから、自分を愛してくれた者達は皆いなくなってしまうから、愛する対象が必要だったのだ……。

そして、そんな風にマーシアの心を傷つけ泣かせた張本人は人間界にいた。正確には、二年前まで十四、現在十三の国に別れた大陸の北、王国ロネの放置された囚人の塔に。

幽鬼が出ると噂され、近づく者とていない崩れかけた塔。いくら激しい雨が振り出したと言っても、こんな場所に雨宿りに来る物好きなどいる訳もない。故に彼は誰にも見咎められる事なく、悠々と内部を歩き回っていた。

「そう言えば、もう四年以上になりますか。あれから」

茶褐色の染み、流され飛び散った血の染みが幾重にもこびり付いた床の上に転がる、砕けた大量の骨。それを踏み潰し歩きながら、亜麻色の髪の妖魔は呟く。潰された骨の欠片は、不満げにカタカタと音を立て、やがて静かになった。

「四年も過ぎていれば、あの時の妖獣達の骨で生き残ってる物の数が僅かとなっても仕方ないですかねぇ。できればもう少し長く、苦しんでもらいたかったのですが」

そう言って彼は、動きを見せた骨の欠片に足を乗せ、わざと踏み躙り粉々にする。

床に転がっているのは、かつて蜘蛛使いが倒した妖獣達の骨片だった。彼等は血肉を妖蜘蛛に喰われ、残った骨も原型を留めぬ程破壊されながら、そのくせ意識の上では生き続け、喰われた時の痛みを繰り返し感じている、そんな呪いをかけられた骨の欠片だった。

主のエルーラが下した命令に従い実行しただけ、とは言え彼等も積極的に楽しまなかった訳ではないだろう。何より、レアールを監禁し拷問を加えた連中にかける情けなど、蜘蛛使いは持ち合わせていなかったのである。

実際、後日レアールを発見した蜘蛛から、彼が救出される前どういう拷問を受けていたのか情報を引き出した蜘蛛使いは、頭の血管が何本かぶち切れそうな怒りを妖獣達に対し覚えたのだ。そして、「しまった。簡単に殺しすぎた」と舌打ちしてくやしがったのである。現実には、簡単に殺してなどいなかったにも関わらず。

ともあれ、救い出されたレアールは、当時決して死にたいと願ってはいなかった。妖獣達に輪姦され、それを仲間であるはずの妖魔に見物されるという屈辱を体験しながらも、死を望んではいなかったのである。

生きながら体の一部を焼かれ、喰われて、朦朧となりながらも死んだ方がましとは考えていなかった。胸から下が血塗れの肉塊と化す程に酷い目にあいながら、それでも死んでしまいたいとは思わなかったのだ。

たぶん、あの当時なら間に合ったのだろう。自分の差し伸べた手は。生きていてほしいと、側にいてほしいという己の願いは、お前が必要だという言葉は、あの頃のレアールになら届いただろう。

けれど、自分は時期を逸してしまったのだ。四年前ではなく今頃になって、相手が生きる希望も、気力も失ってから手を差し伸べた。遅すぎたとは気付かずに。さぞ迷惑な話だったろう、とは思う。

「あの世まで追いかけて行ったら、迷惑だと文句を言いますかね。レアールは」

きっと言わないだろう、レアールの性格では。迷惑だと内心思っても、口にして言う事はあるまい。だから、強引に押し掛けて行って無理矢理引っ付いてしまえ、いずれ一緒に生まれ変われるように、と蜘蛛使いは考える。

ただし、ケアスの肉体を付き合わせてはいけなかった。それをやってしまったら、ルーディックにもマーシアにも顔向けできなくなるし、余りに申し訳ない。

「だからマーシアに尋ねたんですがねぇ」

妖魔界から追放された本物のケアスの、現在の顔と姿を知っているのは王とマーシアのみである。王には聞くだけ無駄だと思ったから、一旦邸に戻ってマーシアに聞いたのだ。彼女は絶対喜ぶだろうと、蜘蛛使いは信じていた。ケアスの肉体が本物のケアスに返されるなら、それはマーシアにとって喜ばしい事なはずだと。

「……だのに、何で泣かれたんでしょうねぇ?」

蜘蛛使いは首を傾げる。マーシアが放った言葉の意味は彼には全然理解できなかった。

誤解しないで。そう、彼女は言ったのだ。誤解しないで、勝手に私やケアスの心を推し測らないで、と。

『蜘蛛使いのケアスとして五百年生きてきたのは貴方よ。ケアスが貴方として生きられると思うの? ケアスはケアスだわ、貴方にはなれない。蜘蛛使いのケアスは貴方なのよ。他の誰も貴方にはなれないわ。そんな当然の事が、どうしてわからないのっ!』

どうしてと言われても、蜘蛛使いにはわからなかった。マーシアが泣いて決意の撤回を求める理由が、わからなかった。ケアスの体を本物のケアスに返すというのは、彼には正しい行いと思えた。昔と異なり、封印としての役目がなくなった現在、他人の体を自分の道連れにして死なせる訳にはいかない。だから返すというのは、当然の成り行きだと思うのだ。しかし……ならば何故、マーシアは泣くのだろう。

「やっぱり、一応ルーディックにも意見を聞いた方が良いですかね、こうなると」

よかれと思ってした事で、後々嘆かれたら辛い。いや、嘆かれるくらいならまだ良いが恨まれでもした日には立つ瀬がない。

……などと、あれこれ理由を付けてみたものの、結局のところ単に最後の逢瀬を楽しみたいだけ、なのかもしれなかった。蜘蛛使いは久し振りに蜘蛛を放ち、ルーディックの居場所探索の指令を出す。

「ゲルバにいる? 妖獣に襲われて住民がいなくなった村? 何でまたそんな所に……」

何故夜だというのに、城塞のあるヤンデンベールでなくゲルバなんだ? と少々疑問を抱いたものの、蜘蛛使いは部下の蜘蛛から流れてきた情報を信じ、ゲルバへと移動した。

七月というのに吹雪が舞う、白一色のゲルバの廃村。その中では比較的大きめの、村長の住居らしき家が、蜘蛛が示したルーディックの居場所だった。

蜘蛛使いは忘れていた。あの鍾乳洞を模した異空間に捕われた際、王が自分へ告げた言葉の一部を。長年封じ、そして解放してしまった例の魔物がルーディックの内にあり、接触恐怖症だった彼が行為に慣れきってしまうまで弄んだという話を。

蜘蛛使いは、すっかり忘れていた。異界の魔物は、今もルーディックと共にいる、その事実を。

|